Conditions de vie à la campagne

Conditions de vie à la campagne, les agricultrices enfin reconnues

Si l’agriculture de l’Ain ressemble beaucoup à celles des autres départements de France où la polyculture et l’élevage dominent, elle se développe cependant dans un contexte singulier. En effet, ici, l’industrie est présente plus qu’ailleurs. Au XIXe siècle surtout, le développement du chemin de fer, la proximité de Lyon comme de Genève et leurs besoins en énergie comme en main-d’œuvre peu chère font de l’Ain une terre où s’installent de nombreuses manufactures. Dans les vallées de l’Albarine, autour d’Oyonnax, dans la vallée de la Valserine, à Bellegarde, dans la région de Jujurieux, à Bourg comme à Chatillon-sur-Chalaronne, les nombreuses activités industrielles trouvent auprès de la population agricole ses besoins en main-d’œuvre et, dans ses rivières, ses besoins en énergie.

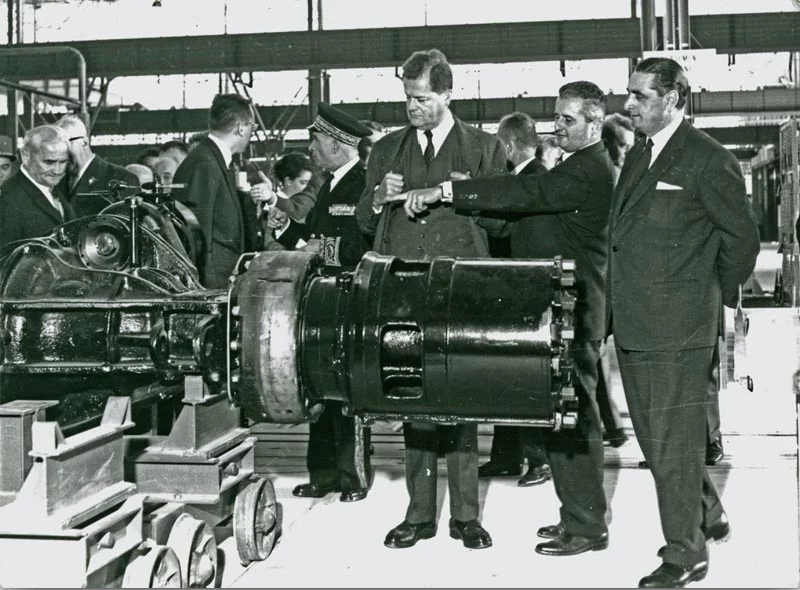

Le développement de l’industrie fixe les paysans de l’Ain

Dans l’Ain, les paysans qui ne disposaient que d’une petite surface agricole, trouvaient alors dans un emploi d’ouvrier la possibilité de développer une double activité capable de faire vivre leur famille et de leur permettre de rester au pays.

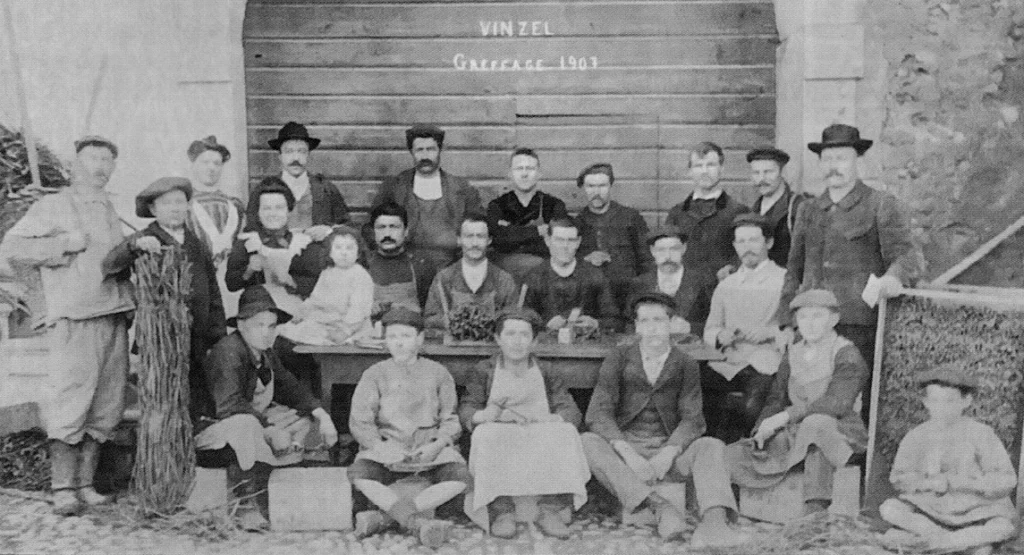

Tous les hivers, une équipe de viticulteurs de Saint-Martin-du-Mont se déplaçait en Suisse pour pratiquer le greffage.

Cette situation particulière propre à l’Ain l’a en partie épargné de la saignée qu’a provoquée ailleurs un exode rural massif privant les campagnes de France de beaucoup de leurs forces vives.

Dans l’Ain, les paysans qui ne disposaient que d’une petite surface agricole, trouvaient alors dans un emploi d’ouvrier la possibilité de développer une double activité capable de faire vivre leur famille et de leur permettre de rester au pays. En revanche, en période hivernale, il n’était pas rare que des paysans partent quelques mois travailler hors du département. Comme ces viticulteurs du Revermont ou du Bugey qui partaient tous les ans greffer des plans de vigne en Suisse.

L’étude comparative de l’évolution démographique de l’Ain avec, par exemple, le département voisin de la Saône-et-Loire montre qu’entre 1945 et 2020, la population de l’Ain est passée de 315 000 à 657 000 habitants (+ 108%) pendant que sur la même période la Saône-et-Loire voyait sa population passer de 510 000 à 551 000 habitants (+ 7%). En 75 ans, la Saône-et-Loire gagne 41 000 habitants pendant que l’Ain voit sa population progresser de 342 800 habitants !

Évolution comparée de la démographie de l’Ain et de la Saône-et-Loire sur deux siècles.

L’agriculture pendant la guerre

Sur le plateau du Retord, ravitaillement du maquis de l’Ain en août 1943.

Souvent, la participation des agriculteurs à la guerre et à l’Occupation entre 1939 et 1945 a été réduite aux questions de ravitaillement avec, en filigrane, celle du marché noir auquel ils se seraient livrés. Tout le monde connaît des anecdotes sur ces Lyonnais venant en Bresse à vélo pour échanger une paire de chaussures contre un lapin, un poulet et quelques œufs. Ces pratiques étaient évidemment courantes sans pour autant faire des paysans des profiteurs de guerre. Rarement, il est fait état du courage de nombre d’entre eux qui ont à leurs risques et périls ravitaillés le maquis et participé à ses actions contre l’ennemi. On évoque peu, le courage du fondateur de la FDSEA de l’Ain, Henri Durand de Sandrans. À Chatillon-sur-Chalaronne il fut pris en chasse par des miliciens venus de Lyon qui lui ont tiré dessus une rafale de mitraillette grièvement blessé, il finira par s’en sortir et toute sa vie il sera considéré comme un miraculé.

Les femmes agricultrices n’existaient pas…

Des agricultrices de Bresse ont écrit un livre au titre évocateur : « Il est où le patron ? ». C’était la phrase habituelle du commercial de la coopérative qui ne voulait s’adresser qu’au patron.

La condition faite aux femmes en agriculture est une autre injustice qui sera tardivement et en partie seulement corrigée. En charge de trop de tâches à la maison, à l’étable comme dans les champs, elles sont de toutes les corvées. La traite, les enfants, la basse-cour, le barattage du beurre, la vente des produits au marché, le piochage des betteraves ou du maïs, les lessives… Les journées sont sans fin et l’absence de statut la condamne à n’être que la femme de, c’est-à-dire celle du patron ! La femme, pourtant fortement associée à la vie de la ferme était ignorée, invisibilisée. Jusque dans les années quatre-vingt, l’agricultrice n’existait pas et c’est leur combat qui leur permit enfin d’être reconnues.