Fondation des syndicats agricoles et rivalités politico-religieuses

Depuis la Révolution de 1789 et la loi Le Chapelier de 1791, les coalitions ouvrières et patronales, notamment les corporations des métiers, sont interdites.

Les révolutionnaires redoutaient que ces organisations professionnelles soient le creuset de la contre-révolution. Il faudra attendre 1861 pour qu’une loi portée par le républicain modéré Émile Ollivier, abolisse enfin le délit de coalition, rétablisse le droit de grève et ouvre la possibilité de créer des syndicats.

Mais ce n’est qu’en mars 1884 qu’est définitivement votée la création des syndicats en France. Dès lors, les tenants de l’Ancien régime, défenseurs des valeurs chrétiennes, souvent grands propriétaires fonciers, s’organisent et créent en 1868 la SAF, la « Société des agriculteurs de France ».

Elle se donne pour premier président Édouard Drouin de Lhuys, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères sous Louis Napoléon. La SAF s’installe à Paris, rue d’Athènes. De leur côté, les républicains, radicaux anticléricaux et souvent Francs-maçons, fondent, sous l’impulsion de Léon Gambetta, la Société nationale d’encouragement de l’agriculture (SNA) qui s’installera boulevard Saint-Germain. Chacun tendance cherchait à s’assurer le vote du monde massif que représentaient les paysans.

Chaque « chapelle » avait ses organisations mutualistes

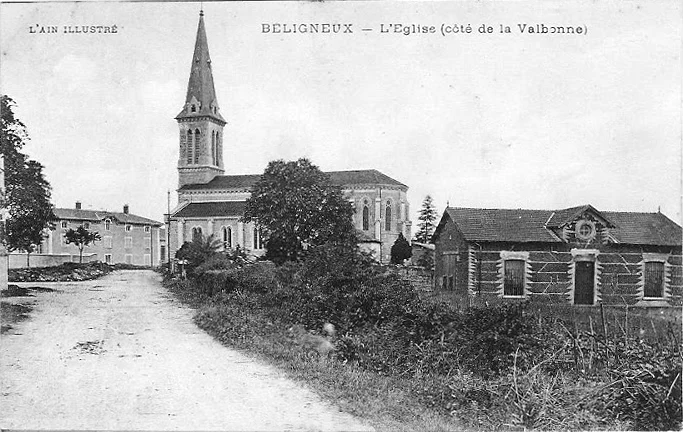

Cette rivalité politico religieuse s’est perpétuée tout au long du XXe siècle car chaque « chapelle », surtout en Rhône-Alpes, a créé ses organisations mutualistes. L’Union du Sud-Est fondée en 1888 et présidé par Gabriel de Saint-Victor, président du syndicat de Tarare (Rhône), fédère à sa création onze syndicats dont celui de Die dans la Drôme connu pour être le premier créé dans la région du Sud-Est par Anatole de Fontgalland en août 1884. Très vite l’Union du Sud-Est est confortée par l’adhésion de nouveaux groupes d’agriculteurs et revendique en 1930 plus de 2 000 syndicats locaux rassemblant 300 000 adhérents sur 11 départements (Rhône-Alpes, la Saône-et-Loire et la Haute-Loire). Dans l’Ain, entre les deux guerres, 183 syndicats agricoles locaux sont affiliés à l’Union du Sud-Est à commencer par le premier d’entre eux créé dans le département, celui de Béligneux, fondé en 1886

La Bresse est affilée à celui de Bourg créé en 1889 dont le président fondateur, le vicomte Auguste Grant de Vaux, est propriétaire du château des Greffets et maire de 1890 à 1901de Viriat

Ce syndicat puissant rayonne de Saint-Trivier-de-Courtes à Pont d’Ain et de Coligny à Dompierre-sur-Veyle. Il sera longtemps présidé par Pierre de Monicault, grand propriétaire foncier, maire de Versailleux et député de l’Ain. Agronome reconnu il est l’un des promoteurs de la mécanisation agricole dans l’Ain. Catholique militant, proche de l’Union du Sud-Est, il trouve chez Eugène Chanal, avocat Catholard et fervent radical un puissant rival qui domine de sa forte personnalité tout le Bugey. Dans l’entre-deux-guerres, il a installé à Nantua le Crédit agricole de l’Ain, les Mutuelles agricoles de l’Est Central, fondé l’embryon de la MSA de l’Ain et créé un journal agricole, L’Est-Central, le prédécesseur de l’actuel Ain agricole.

1995, la fin de la concurrence politico-religieuse

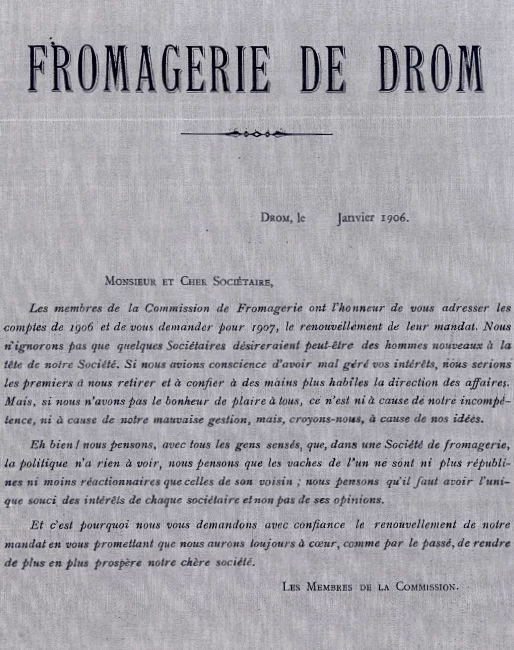

Tout est en place pour entretenir une concurrence idéologique jusqu’en 1995, date de la fusion des organisations mutualistes départementales avec celles de l’Union du Sud-Est, chaque obédience aura sa caisse de crédit agricole, son assurance mutuelle, ses coopératives d’approvisionnement ou de collecte et sa presse agricole (Photo . Cette rivalité se retrouve jusque dans les villages où sur la même place deux bureaux du crédit agricole de l’Ain et du Sud-Est ou des assurances agricoles, avec d’un côté Mutasud-Est et, de l’autre, l’Est-Central ou, en Bresse, avec sa mutuelle La Bressane, se font face. À Foissiat, dans les années 30, les radicaux fondent une beurrerie à laquelle les producteurs de la paroisse répondent en créant une fromagerie ! L’une et l’autre se disputeront les éleveurs laitiers de la commune jusqu’en 1976 date à laquelle la beurrerie reprendra les activités de la fromagerie. À Drom, en 1907, la mairie est tenue par les laïcs mais la fruitière est gérée par les paroissiens fortement soutenus par le curé du village. Peu à peu, cette rivalité politico-religieuse s’estompera et se transformera dans la deuxième partie du XXe siècle en concurrence commerciale. Les caisses du Crédit agricole, celles des mutuelles et même la presse agricole finiront par se regrouper pour mettre fin juste avant l’an 2 000 à plus d’un siècle d’une déchirante dualité.